新甘肅·甘肅農民報記曹勇 文/圖

秋風一過,祁連山下處處透著豐收的喜悅,黑河兩岸,勤勞的村民們也到了一年中最忙的季節,顆粒歸倉是農民對大地饋贈最好的回報。作為蘭州至烏魯木齊近2000公里區間內唯一一所綜合性普通本科院校,近年來,河西學院始終堅持“做足河西文章,產出特色成果,建強絲路名校”的發展目標,汲取張掖作為全國重要的商品糧基地和國家玉米制種基地核心區的深厚滋養,立足地域與學科優勢,廣大教師把“論文”寫在河西大地,產出累累碩果!

“馬老師,下車來吃棗子!”9月25日早上,河西學院農業與生態工程學院馬銀山、肖占文教授駕車行駛在甘州區沙井鎮柳樹寨村彎彎繞繞的村道上,路邊的一對夫婦正在打棗,看著路面落滿紅棗,馬銀山停車避讓,村民立馬認出了馬銀山,熱情邀請他下車吃棗。

“不吃了,今天有急事,謝謝啊!”簡單幾句寒暄,馬銀山駕車繼續趕路。從種到收,這條彎彎繞繞的田間道路,馬銀山與肖占文不知走了多少遍,村里大多村民都記住了他們熟悉的面孔。

車行至柳樹寨農場,河西學院、張掖市種子管理局、張掖市農科院等單位的專家們匯合,共同開始2025年《制種玉米全程社會化服務智慧體系建設技術集成與示范》項目測產評價。

放眼望去,在戈壁灘上覆土改良的560畝制種玉米田一片金黃,“土肥水藥技術集成+農事服務”對照區和托管區標識牌赫然在目。馬銀山、肖占文簡要介紹了測產方法和注意事項,隨后專家們分組進入玉米地開始取樣。

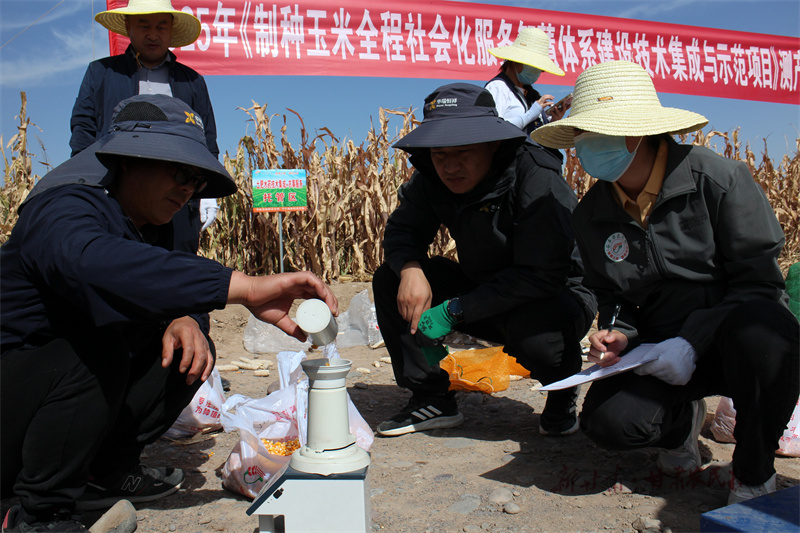

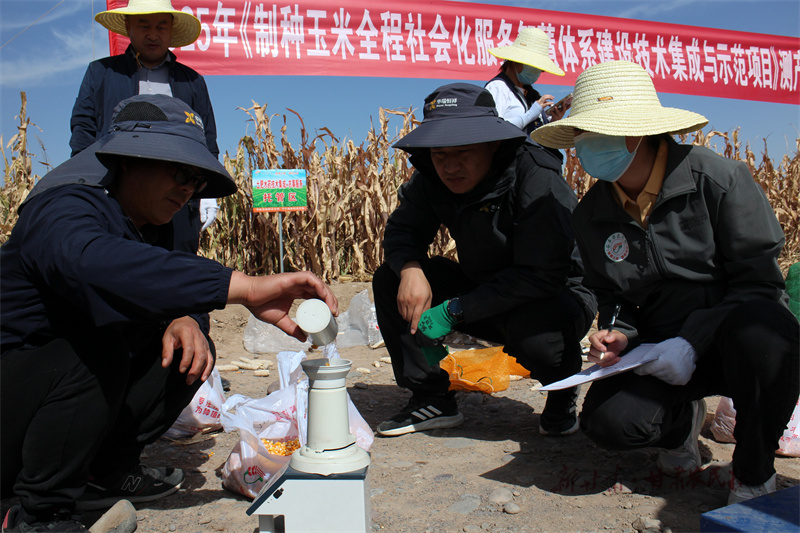

雖已秋日,但仍驕陽似火,隨著玉米葉“沙沙”作響,一根根玉米棒子落入采樣袋。取樣完畢,專家們又頂著烈日稱重、測水分,一切工作有條不紊。

“通過對對照區、托管區所產制種玉米穗數、水分等項目測量,分析對比確定是否增產以及增產比例。”馬銀山告訴記者,對照區采用傳統水肥一體化種植模式,托管區采用新型有機專用肥種植模式,通過測產,為農戶來年種植制種玉米“指明”方向。與此同時,團隊還發揮技術優勢,建設智慧大數據監測預警平臺,使用無人機采集農作物表型等數據,通過地埋傳感器監測土壤墑情、環境條件等,為農業生產精細化、精準化提供服務。

據了解,《制種玉米全程社會化服務智慧體系建設技術集成與示范》項目旨在針對我國農村勞動力缺乏、老齡化現象日益凸顯、兼業化越來越普遍、農業社會化服務體系不完善、平臺缺少、智能化程度低、缺少行業標準等問題,聚焦張掖市100多萬畝制種玉米基地,針對“一家一戶干不了、干不好、干起來不劃算”的關鍵薄弱環節和短板弱項,按照“互聯網+”和“產學研服用”相結合的市場化合作模式,探索玉米種植產業全程社會化服務智慧體系新模式。通過研發和推廣制種玉米生產全過程“土肥水藥”專業化、綠色化、智能化、社會化技術集成解決方案,對比研究制種玉米社會化服務智慧體系不同模式的效益與傳統玉米種植技術模式效益的差異,在張掖建設制種玉米農業專業化、智能化、社會化服務協同創新基地并推廣和示范,實現專業的人干專業的事的目標。通過探討“互聯網+”農業社會化服務智慧化協同創新機制,構建各方利益共享、風險共擔、統一協調的社會化服務聯結體,為張掖玉米種子產業可持續發展提供技術支持、解決方案和示范基地,促進張掖種業的良性發展。

“這樣一來,解決了農村目前找不著人干活、雇人的工價又高、地塊零散導致大機械施展不開等難題,節省了人工費用,相應增加了農民種地收入。”柳樹寨村一位村民對于專家教授深入田間地頭開展的試驗項目贊不絕口。

“自公司2022年成立以來,河西學院的專家教授一直為公司發展‘問診把脈’,為公司發展提供智力支持。”甘肅華瑞恒祥種業公司常務副總經理盧旭東告訴記者,河西學院在企業發展過程中,為企業提供人才培訓、技術指導、項目規劃等方面的支持,助力企業高質量發展。

其實,《制種玉米全程社會化服務智慧體系建設技術集成與示范》項目只是河西學院服務地方經濟發展的一個縮影。

據了解,河西學院組建了以國務院特殊津貼專家、甘肅省拔尖領軍人才李廣教授為代表的服務地方農業高質量發展專業團隊,緊密圍繞鄉村振興和農業現代化需求,充分發揮高校人才、科技與平臺優勢,在關鍵技術研發、科技成果轉化、人才培養與社會化服務方面取得了顯著成效,為區域農業產業結構優化、農民增收與生態保護提供了堅實支撐。尤其是在綠色農業技術研發與推廣方面,涌現出了以王勤禮教授為代表的省、市科技特派員20余人,針對設施園藝、高原夏菜、制種玉米連作障礙、病蟲害多發等問題,研發番茄斑萎病毒病、番茄潛葉蛾綠色防控技術,推廣生物有機肥,實現示范區農藥減量30%以上,篩選出多個高產優質、抗逆性強的蔬菜、玉米新品種,顯著提升了地方農業產業的質量和效益。

祁連山下,黑河岸邊,河西學院的“學院派”們,把聲音留在課堂,把腳步獻給農田。一茬茬莊稼綠了又黃,一代代河西學院人前仆后繼,積極踐行錢學森“多采光、少用水、新技術、高效益”沙產業思想,在服務地方經濟高質量發展的浪潮中,貢獻智慧與汗水,以期寒旱土地產出更大效益。