新甘肅·甘肅農民報記者 何香利 文/圖

制袼褙、切底、包邊、粘合、圈底、納底、槌底、打孔、制作麻繩底、串麻、千層底與麻底貼合、敲幫绱鞋……歷經數十道繁復工序,才得以完成一只傳統手工麻鞋;

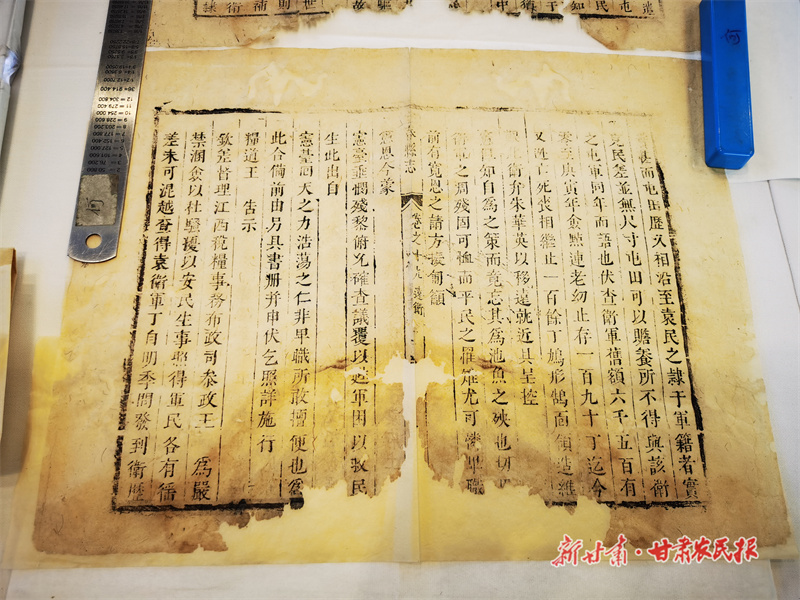

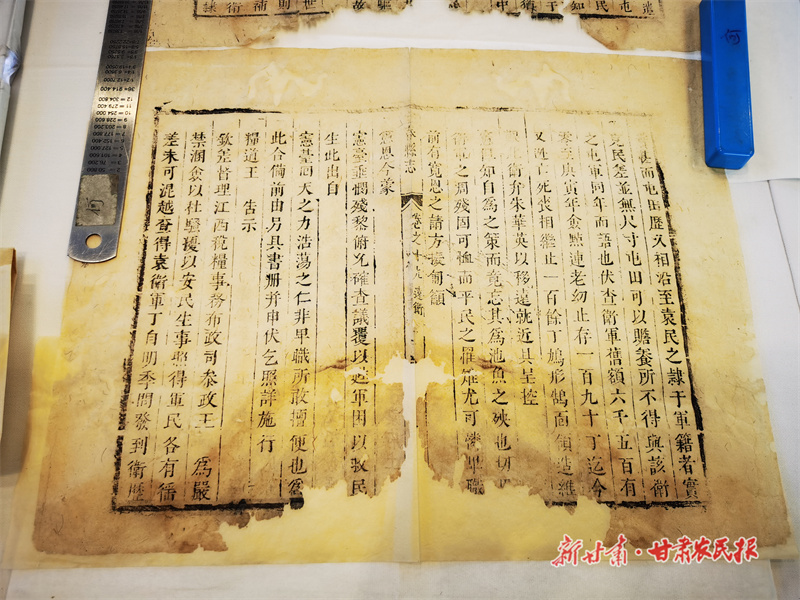

修復檔案、拆分書頁、檢測分析、除塵去污、補紙修補、裝訂成冊……同樣需經過數十道嚴謹細致的工序,方能使一頁古籍重獲新生。

9月20日,在第三屆全國職業技能大賽的絕技絕活展演現場,甘肅代表團帶來的“古籍修復”項目將整個展演推向高潮,現場掌聲迭起,贊嘆不絕。

與此同時,一旁的甘肅技藝展館內,一件件手工麻鞋以其質樸醇厚的工藝魅力,吸引了來自全國各地的游客,備受青睞,銷售火熱。

古籍“復活師”——

指尖匠心守護文明記憶

古籍,是承載千年中華文明的重要密碼,是不可再生的文化瑰寶。

歷經歲月侵蝕、自然老化與人為損壞,大量古籍面臨脆化、蟲蛀、霉變等威脅,修復工作迫在眉睫。古籍修復技藝的傳承,正使得這些瀕危文獻一步步“復活”。

甘肅省圖書館古籍修復師何謀忠表示:“每一種古籍的破損情況各不相同,修復方法也需因‘書’制宜。尤其在面對特殊狀況時,常常需要反復試驗,甚至采用創新性手段。”他舉例說,尼拉紙是一種極薄可透光的皮紙,常用于修補糟朽書葉,但其伸縮性較大,操作不當易起皺。此時,修復師會借助塑料薄膜等輔助材料精準定位。

何謀忠還提到,處理嚴重粘連的古籍尤為困難:“有些書因霉變黏結成‘書磚’,常規方法難以揭開。我們或采用開水浸燙,或上籠微蒸,待紙張纖維軟化后再謹慎分離。”在多年修復實踐中,團隊運用了多種揭頁技術,挽救了大量珍貴文獻。

為傳承這項珍貴技藝,自2013年起,國家圖書館設立“國家級古籍修復技藝傳習中心”,并在全國成立30余家傳習所。甘肅省古籍保護中心表現突出,于2025年入選國家級古籍修復中心,“古籍修復技藝”被列入省級非物質文化遺產,兩人獲評省級非遺代表性傳承人。截至目前,該中心已修復古籍超20萬頁,在技藝傳承與修復實踐方面均具有重要影響力。

如今,以何謀忠為代表的修復師們,正帶領專業團隊用手藝搶救瀕危古籍,讓文化遺產真正“活”起來。此外,通過舉辦培訓、開展公眾科普等活動,他們也積極推廣古籍修復知識,為弘揚中華優秀傳統文化持續貢獻力量。

麻鞋“織造人”——

千層納底編就絲路新韻

“這鞋做工精致,一看就舒服。”

“還是小時候媽媽做的麻鞋,透氣又養腳。”

……

江西游客李卉在展位前的感嘆,道出了許多人共同的心聲。

當傳統甘谷麻鞋“豫”見全國大賽,它何以贏得如此青睞?

甘谷麻鞋作為甘肅省第四批非物質文化遺產,千年傳承至今,融實用性與藝術性于一體。尤其在民國時期,其工藝達到鼎盛。它具備涼爽透氣、防潮防滑、吸汗防腳氣等優點,但也曾因款式傳統難以吸引年輕消費者。

近年來,在“雅路人”麻鞋品牌創始人郭娟的推動下,甘谷麻鞋不斷創新。她將扎染、隴繡等傳統工藝融入制鞋過程,開發出防水新款,并結合絲路文化元素和地方旅游特色,使古老麻鞋煥發出全新的生命力。

“產品新、款式美、穿著舒適,是‘雅路人’麻鞋的突出特點。”郭娟介紹。目前,其產品已從西北小縣城銷往全國乃至海外,訂單供不應求。產品線涵蓋160多個品種,年產量達15萬雙,年產值突破1500萬元。

古老手藝與新潮設計相遇,讓甘谷麻鞋不僅是一種 footwear,更成為一張走向世界的文化名片。