文/馬良寶

核心提示

在古老的絲綢之路上,有一處藝術的圣地——敦煌,歲月的流轉與千年的風沙,在這片土地上留下了太多的故事與傳奇。

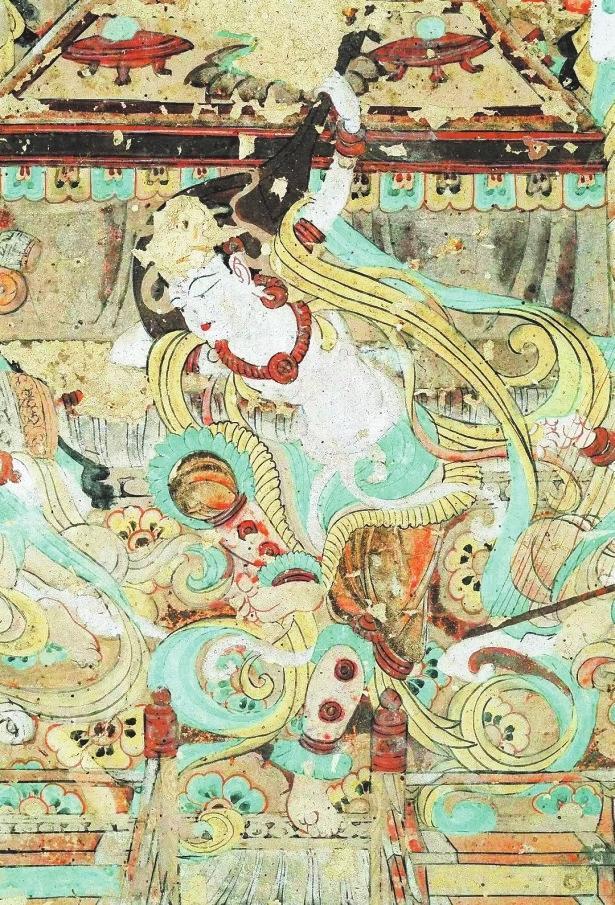

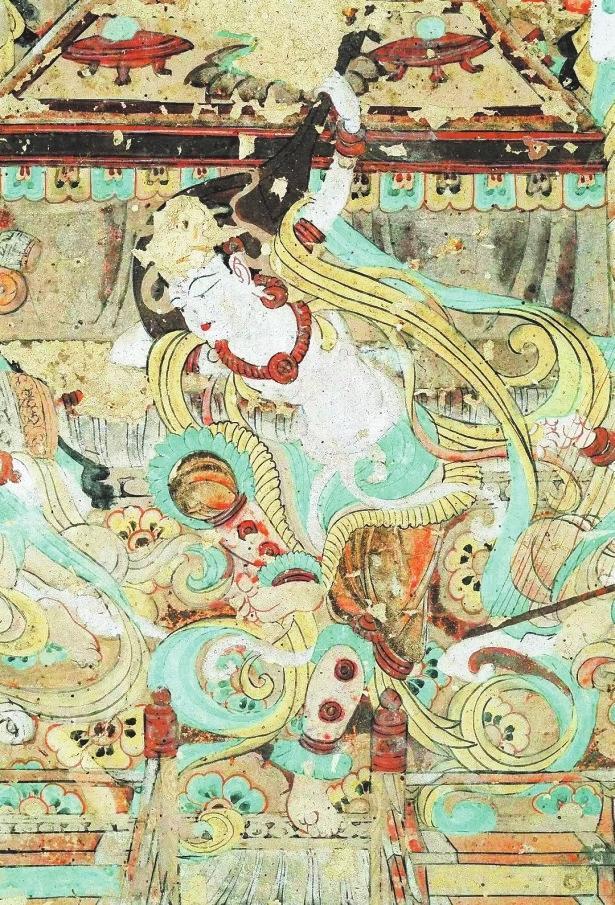

每當提及敦煌,人們總會聯想到壁畫中翩翩起舞的神秘飛天。敦煌壁畫是古代藝術家們以墻壁為畫布,用心靈與雙手繪制出的壯麗畫卷。每一幅壁畫都是一個故事,承載著歷史的記憶、親歷了朝代的更迭、見證了歲月的流轉,敦煌壁畫穿越時空的界限,將古老的美傳遞給每一個時代的觀者,如璀璨星辰,閃耀著千年的光芒。

一 壁畫之源

壁畫作為人類最古老的繪畫形式之一,早期主要依附于自然環境中的洞穴、崖壁和巖石上,展現出原始的藝術魅力。

傳說前秦建元二年,有個叫樂僔的僧人,他常常手持禪杖在各地云游修行。有一天他路過三危山,忽然看到金光萬丈,就像有上千個大佛發出的光芒,于是在這里開鑿了洞窟供奉佛像。之后,另一僧人法良從東而來經過此地,就在樂僔開鑿的洞窟旁邊安營扎寨。敦煌的佛教文化,就起源于這兩位僧人。石窟是壁畫的重要載體,為了美化和裝飾這些石窟,人們便在其壁面和頂部繪制了大量與佛教相關的壁畫,這便是敦煌壁畫誕生的緣由。隨著越來越多的后來者開鑿石窟,并邀請畫匠作畫,敦煌壁畫的規模與藝術形式不斷擴大。

敦煌壁畫的起源是佛教傳播、文化交流和本土藝術融合的結果,其發展歷程見證了絲綢之路的繁榮與多元文化的交融。

二 歲月之變

敦煌壁畫藝術風格主要是在接收外來印度佛教壁畫藝術形式影響的基礎上,融入本民族藝術風格而產生和發展起來的。從發展角度看,以隋唐時期為分界點,敦煌壁畫可分為三個時期:隋唐以前為發展期,包括北涼、北魏、西魏、北周四個時代;隋唐時期為鼎盛期,包括隋唐兩個時代;隋唐以后為衰弱期,包括五代、宋、西夏、元等朝代。

早期的壁畫具有古拙、質樸的藝術風格。由于敦煌是“華戎所交”的都會,與西域交往頻繁,因此壁畫中的人物具有明顯的高眉深目、體態健碩等西域藝術特點。孝文帝改制以后,西魏的壁畫更多地吸收了中原文化的因素,出現了以中國古代神話傳說為內容、以秀骨清像造型為特征、注重神韻氣度表現的中原藝術新風。佛及菩薩變得可近、可及,壁畫藝術進一步“中國化”。

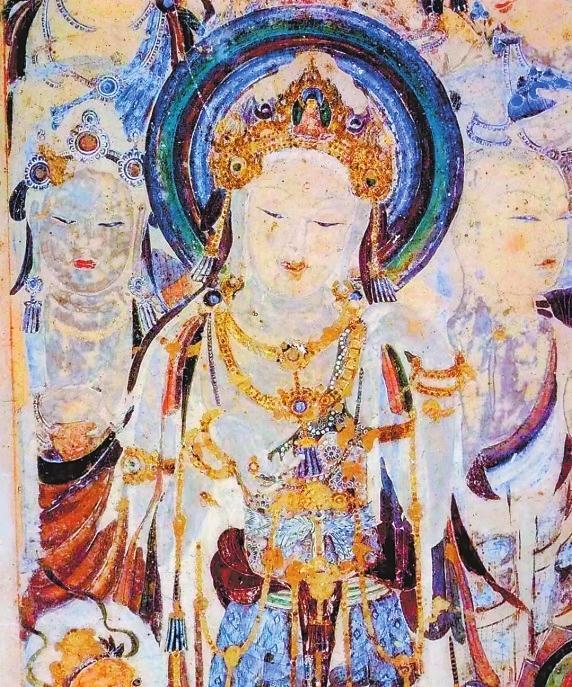

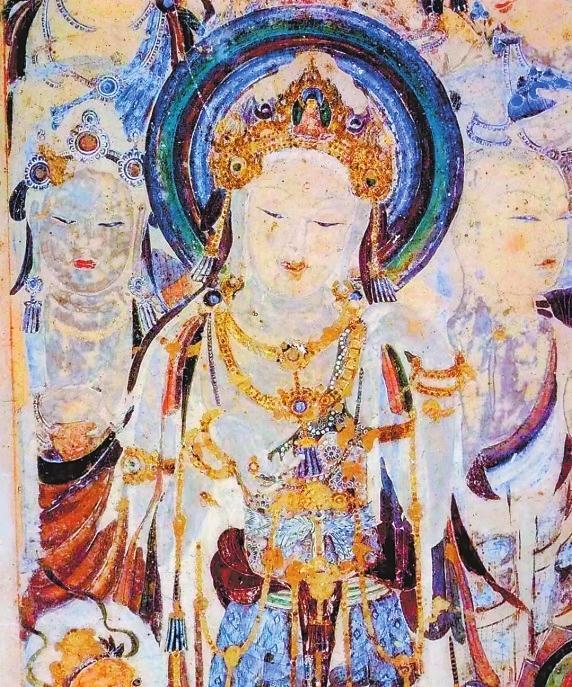

隨著時間的推移,敦煌壁畫逐漸發展壯大。隋唐時,敦煌壁畫迎來了其鼎盛時期。這一時期的壁畫作品技藝精湛,色彩鮮艷,內容豐富多樣,在繼承早期壁畫風格的基礎上,繪畫技巧和表現力有了更大的突破。壁畫中的人物造型由清秀逐漸趨向豐濃,肌勝于骨,色彩富麗且更加豐富多樣,構圖也更加嚴謹。特別是唐代壁畫,以其精美的線條、華麗的色彩和生動的形象,成為敦煌壁畫中的經典之作。

五代和宋時期,敦煌壁畫雖然仍有部分優秀的作品出現,但整體上已經無法與隋唐時期的輝煌相比,密畫和中原新畫風的壁畫仍保存至今。

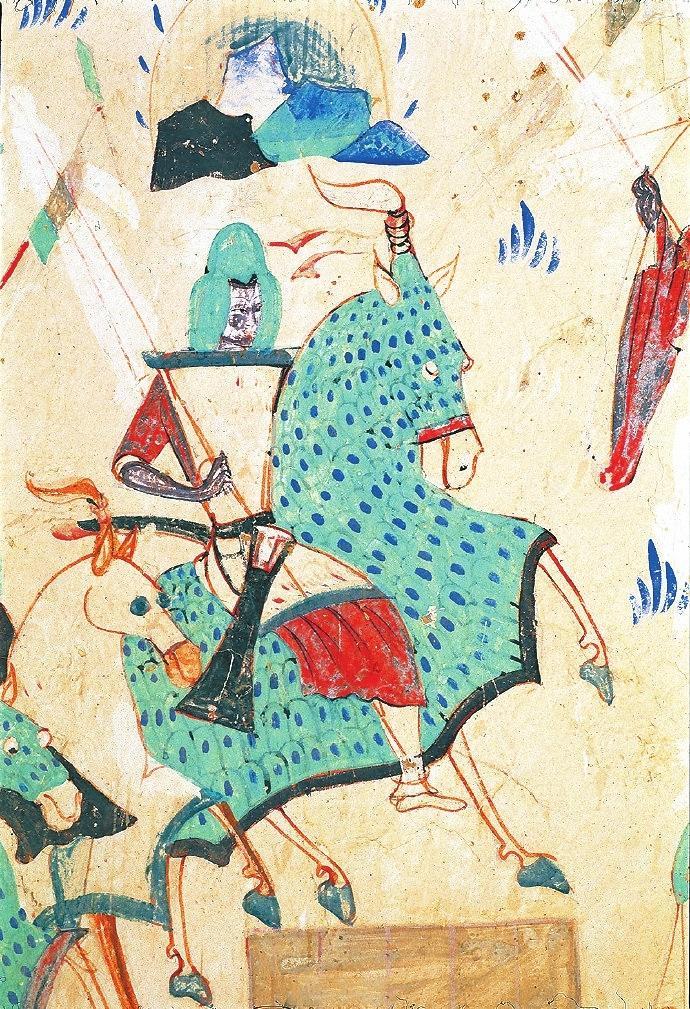

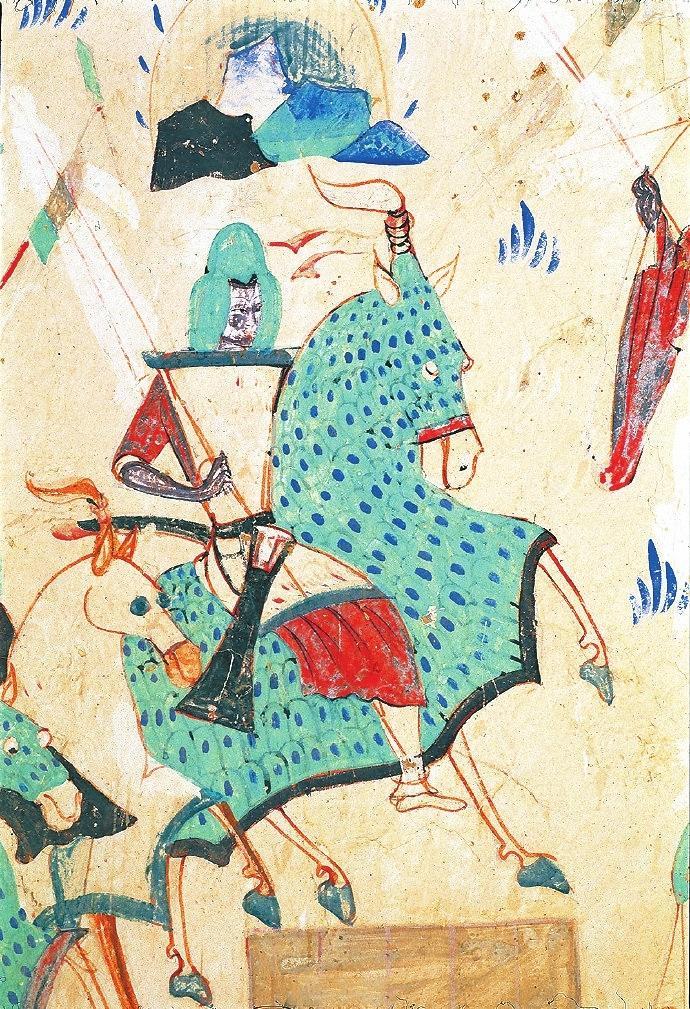

西夏和元時期,敦煌壁畫受到不同民族和文化的影響,風格上發生了一些變化,出現了“線描”的運用和“曼荼羅”這種特有的圓形構圖形式。但整體上,這一時期的壁畫已經無法再現前代的輝煌。

三 制作之道

敦煌石窟開鑿在懸崖的礫巖上,斷面凹凸不平,質地極為粗糙。在這樣粗糙的洞壁上,古人是怎么繪制出精美壁畫的呢?

第一步,用泥巴在將要繪畫的沙礫巖壁面上制作“壁畫地仗”。

古人先用沙土摻加麥秸草和泥,壓抹在洞壁的礫石巖面上。待粗草泥層干透以后,再用莫高窟窟前宕泉河河床的澄板土摻加麻絲和泥,壓抹在粗草泥層之上。最后在細泥層上涂刷一層非常薄的高嶺土、石灰或石膏之類的粉層即可繪制壁畫。

第二步,整窟總體設計。

根據窟主特定的意愿,依據佛經,畫師對整個窟內各壁所要繪畫內容和題材進行總體規劃,設計畫稿。

第三步,起稿。

第一種是直接起稿,即直接在地仗上繪制壁畫;第二種是按比例劃分墻面起稿,即根據事先畫好的構圖小稿,按比例放大;第三種是粉本刺孔,即在紙上畫墨線,并沿墨線打微小孔洞,然后將粉本置于要繪制的墻壁表面上,將裝有色粉的粉袋,不斷撲壓在孔洞上,色粉穿過布的縫隙,透過孔洞,在墻面上留下了由色點連成的輪廓,隨之再用墨線將其勾畫連接,就呈現了完整的圖形。

第四步,著色。

畫稿完成之后,師傅寫上色標,由弟子工匠涂色完成。“色標”就是色彩分布的代號。當然大量的壁畫都是直接上色。

第五步,勾線。

壁畫繪制最后一道工序是描線成形,也稱之為“定形線”。金碧輝煌的敦煌壁畫,就是這樣在畫工們一道道嚴密細致的工序中,繪制完成的。

四 色彩之奇

敦煌,無疑是由絢麗色彩精心勾勒而成的璀璨奇跡。

敦煌壁畫的顏色歷經千年而不變,這恰恰成為我們在今日能夠深入研習敦煌壁畫的關鍵緣由。

敦煌壁畫中的顏料主要源自天然礦物、植物以及動物,經過精細的加工和處理后用于壁畫的創作。其中最為常見的礦物顏料有朱砂、石青、石綠等,這些顏料經過研磨、過濾,具有極佳的色彩飽和度和持久性。例如,朱砂由天然的硫化汞礦石制成,賦予壁畫中人物服飾和佛像背景艷麗的紅色;石青和石綠則通過銅礦石的提煉,展現了天空和植被的深邃與生機。

植物顏料則以植物的莖葉、花朵等為原料,其中以槐花黃較為著名,賦予了壁畫中金黃色的輝光。動物顏料中較為少見,但如蟲膠紅通過紫膠蟲的分泌物提煉,也為壁畫增添了色彩的多樣性。

中國繪畫從一開始就注重顏色,無論是彩陶上的墨與紅的對比、漆畫上的紅與綠交輝,還是帛畫上五彩繽紛的顏色,都顯示出工筆重彩的特點。敦煌壁畫中形象的色彩,主要按照“隨類賦彩”的標準,并且賦以重彩,使畫面顯得輝煌、明快、濃重、熱烈,同時又在一幅畫面上達到色彩的統一。敦煌壁畫十分重視取悅眾目的色彩效果。如隋代壁畫在細膩中敷金飾彩,使畫面增輝;唐代壁畫五色輝映,重視色彩自身的裝飾作用,在涂色敷彩的基礎上,創造了“疊暈”“青綠疊暈法”。如初唐第57窟南壁中央“阿彌陀佛說法圖”中東側的觀音菩薩形象最為動人。這身菩薩像,頭戴化佛寶冠,微微傾斜,長眉秀目,豐鼻櫻唇,表情傳神。其冠飾、瓔珞、臂釧皆以瀝粉堆金畫成。面部設色暈染,肌膚似有彈力,身體造型超凡脫俗,儼然一位現實生活中嫵媚時尚雍容華麗的唐代美人,實為初唐壁畫之精品。

五 畫師之謎

創作敦煌壁畫的古代畫師,大致分為三類:一種是僧官,有一定的社會地位,但為數不多。再就是畫僧,他們是僧侶也會作畫,人數較前者略多。最后便是純粹的畫工了,他們游走四方居無定所,在洞窟里作畫,便在洞窟里起居,一旦完工,就再也看不到他們的身影了。

敦煌壁畫的畫師通常沒有記載,許多是今人經過不斷的臨摹和研究后推測的身份。敦煌研究院美術研究所所長馬強認為莫高窟第172窟可能由中外畫家合作完成,南壁形象豐滿,是典型的盛唐風格,而北壁的菩薩頭大腰細,像是出自中亞畫家之手。聯想到唐朝大畫家吳道子在寺廟作畫,像明星一樣受萬人追捧,曾舉行過比試畫藝的活動,馬強猜想,或許這兩位敦煌畫家也曾在洞窟里比試技藝的高低。

現有研究均顯示,敦煌畫工的社會地位不高,作為世襲手工業者,代代相傳。工匠建窟時居住在北區的小窟內,后來出土的調色盤可以讓人窺見他們的生活境況。“工匠的待遇不高,一旦因天冷或其他原因停工,就饑寒交迫。”

可想而知這個巨大的繪制工程,一定是令許許多多的畫工,耗盡了畢生的精力,他們不知何時走進了這狀如蜂巢的石洞,史書中也沒有留下他們的名字,但正是這樣一批優秀而又偉大的無名畫師,為后世留下了如此輝煌璀璨的絲路畫像。

穿越千年的絲路密碼,敦煌壁畫如同一面時光之鏡,映照著千年的風霜與人們心中的信仰。它們不僅承載著古代藝術家對美與信仰的極致追求,也為后人留下了無盡的遐想與感動。壁畫依舊鮮活,藝術未曾消逝,它們仍在靜靜地講述著那些不朽的故事;而我們也將沿著歷史的脈絡,繼續追尋那曾于光影間躍動的古老靈魂,發現那穿越千年的藝術密碼。